近代书林品藻录

王家葵 著

/

超诣

俞樾(1821-1907)

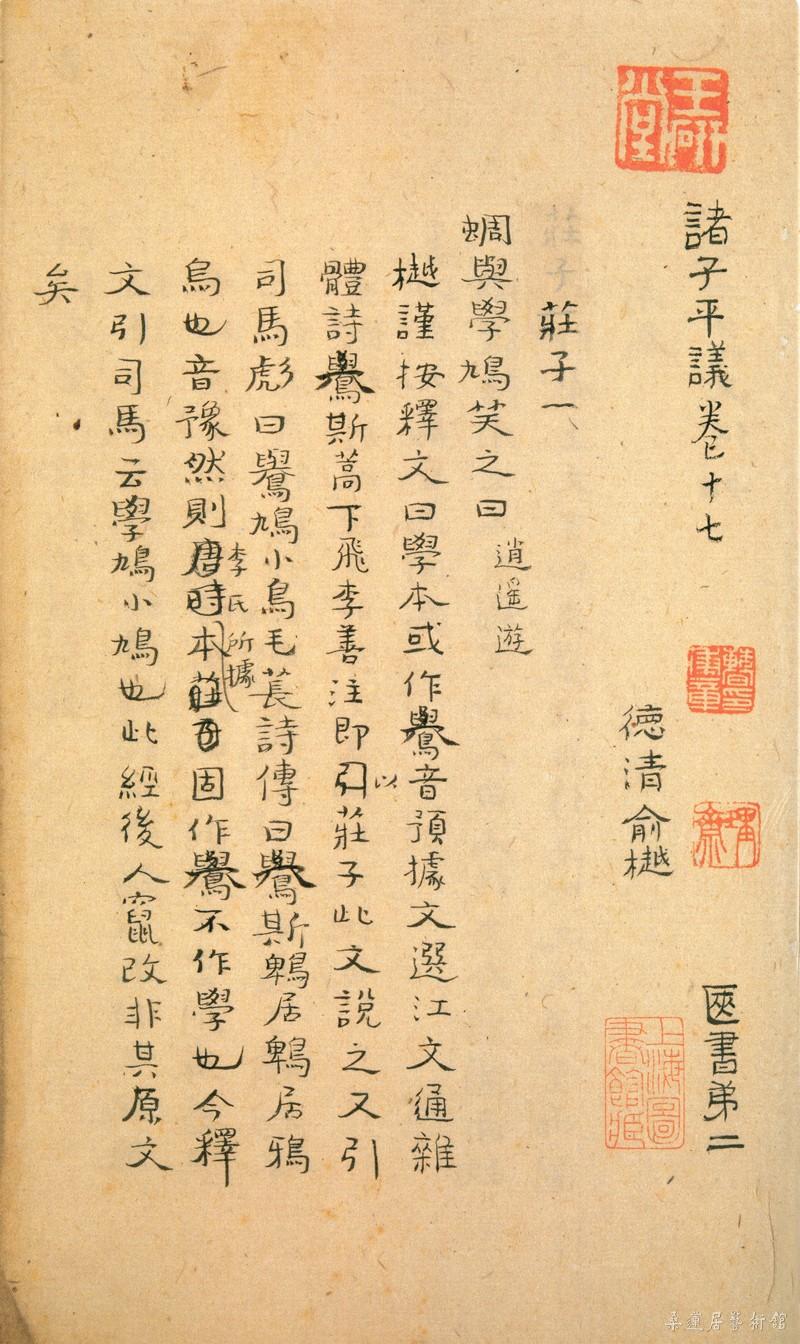

俞曲园是曾湘乡所得士,湘乡尝云:李少荃拼命做官,俞荫甫拼命著书。曲园学问宗仰高邮王氏父子,所撰《群经平议》规模《经义述闻》,《诸子平议》堪与《读书杂志》相抗衡,《古书疑义举例》条理毕贯,视《经传释词》变而愈上,且益恢廓。马石屋赞云:“发蒙百代,梯梁来学,固悬日月而不刊者也。”曲园以咸丰乙卯放河南学政,出题怪诞,又多割裂经文,其试祥符县题目“君夫人阳货欲”,“王速出令反”,尤触时忌,以御史曹登庸参劾,遂返初服。曲园之去职也,马石屋闻陈叔通言:“曲园出曾国藩门,国藩以肃顺荐起,肃顺被诛,国藩亦几不保,先生以是恐祸及,且太平天国势尚强,故欲以此去职自全耳。”其说甚非,曲园罢官在咸丰七年,肃顺正炙手可热,必不关于此也。或谓曲园厌恶时文,故为调侃,亦未必然。曲园晚年著《曲园课孙草》,亦多用截搭题如“不亦悦乎有朋”,“皆雅言也叶公”之类,且亲自捉刀示范,其乐于此道,至老未疲,则当日在豫出题云云,其果然“狐祟”欤?

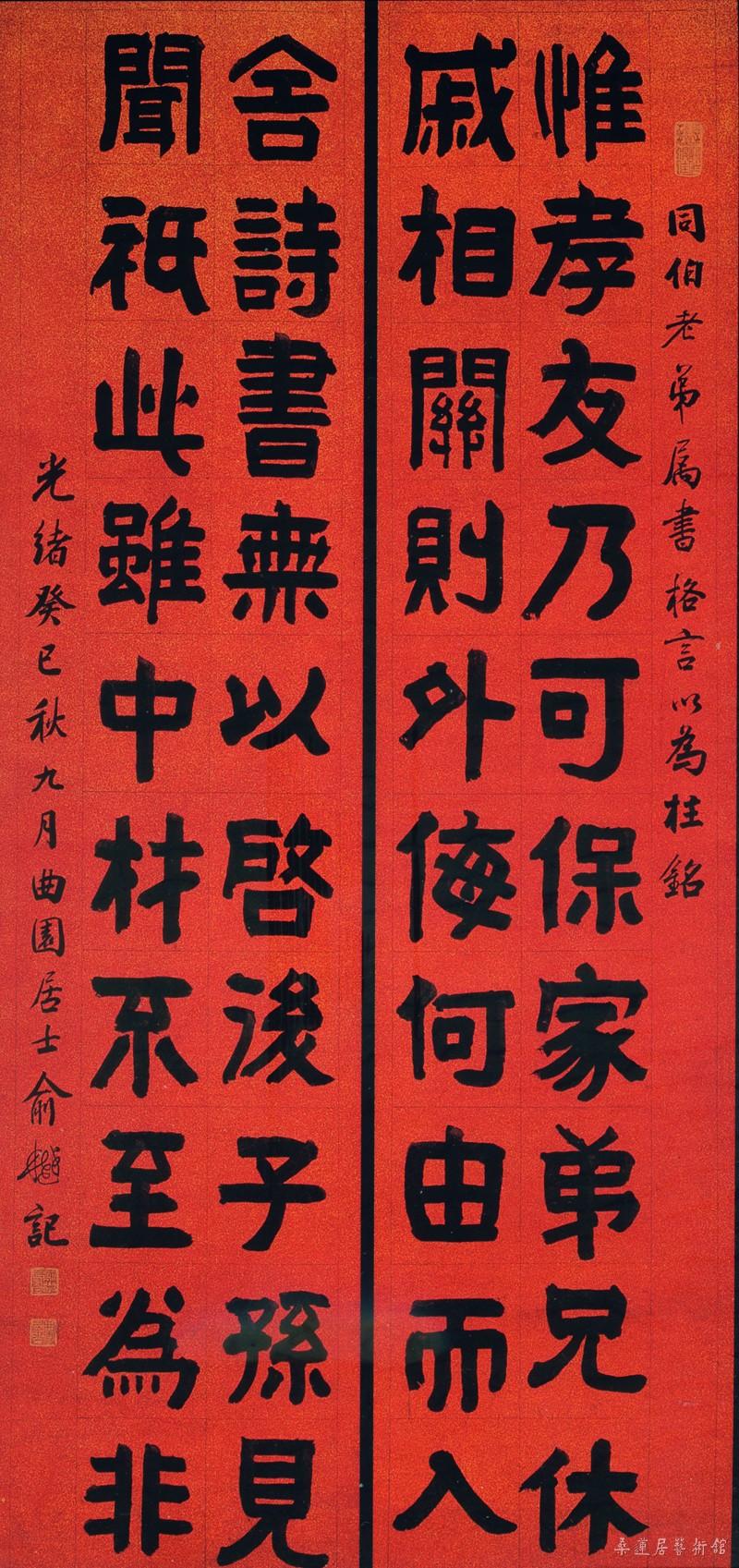

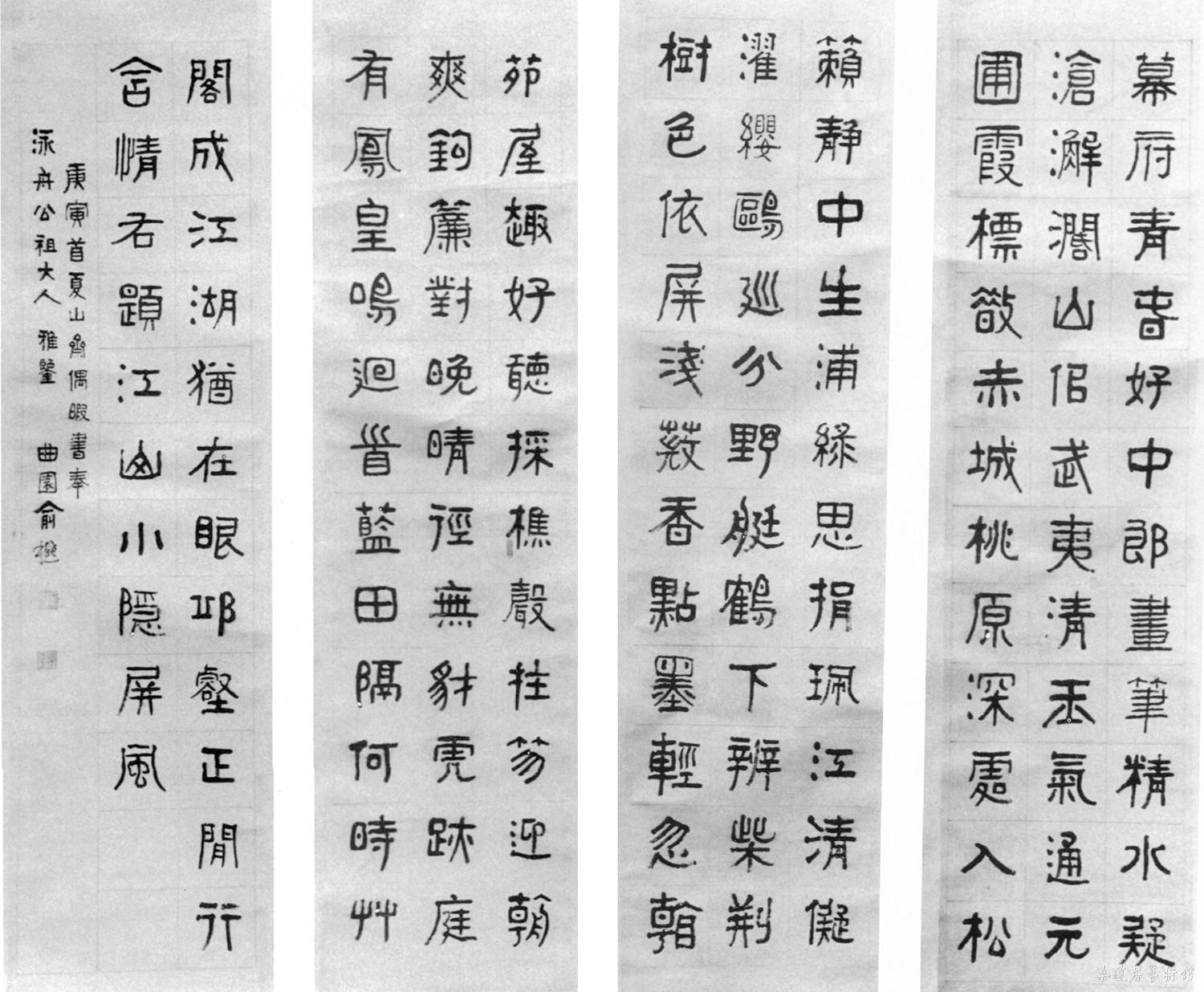

俞樾隶书对联

俞樾诸子平议手稿

曲园淡泊自甘,榜春在堂门联云:“越水吴山随所适;布衣蔬食了余生。”又有长联总结平生云:“生无补于时,死无关乎数,辛辛苦苦,著二百五十余卷书,流播四方,斯亦足矣;仰不愧于天,俯不怍于人,浩浩荡荡,数半生三十多年事,放怀一笑,吾其归乎。”临卒有留别诗十首,皆足传颂,其别俞樾一首云:“平生为此一名姓,费尽精神八十年。此后独将真我去,任他磨灭与流传。”曲园颇以篆隶自负,然学问家作书,字法虽然严谨,韵味则稍淡薄,其气格略近独山莫郘亭,虽能为极大榜书,总嫌拘束。

赞曰:

诸子群经平议两,吴门浙水寓庐三。

一代通儒,钱王同龛。

俞樾篆隶屏

王闿运(1832-1916)

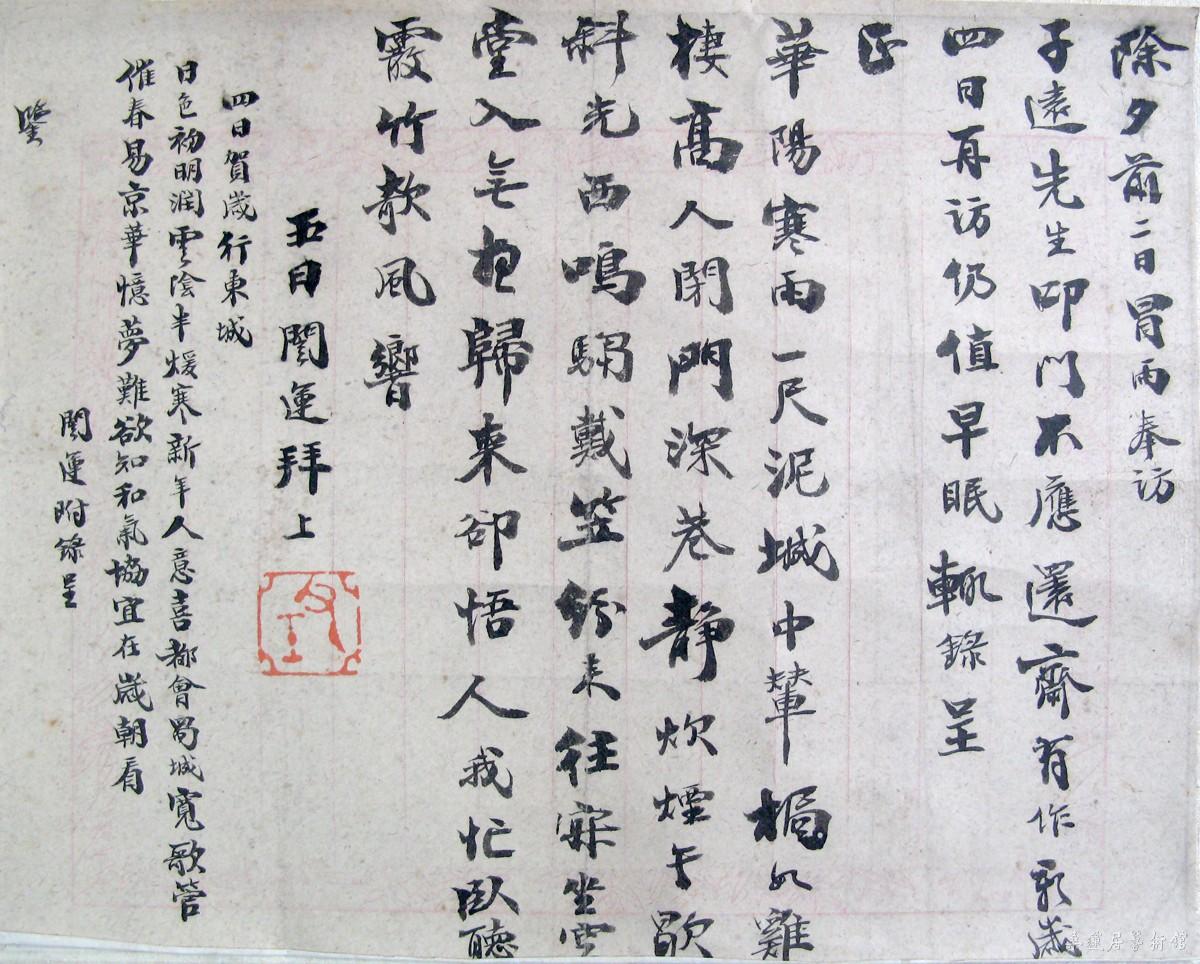

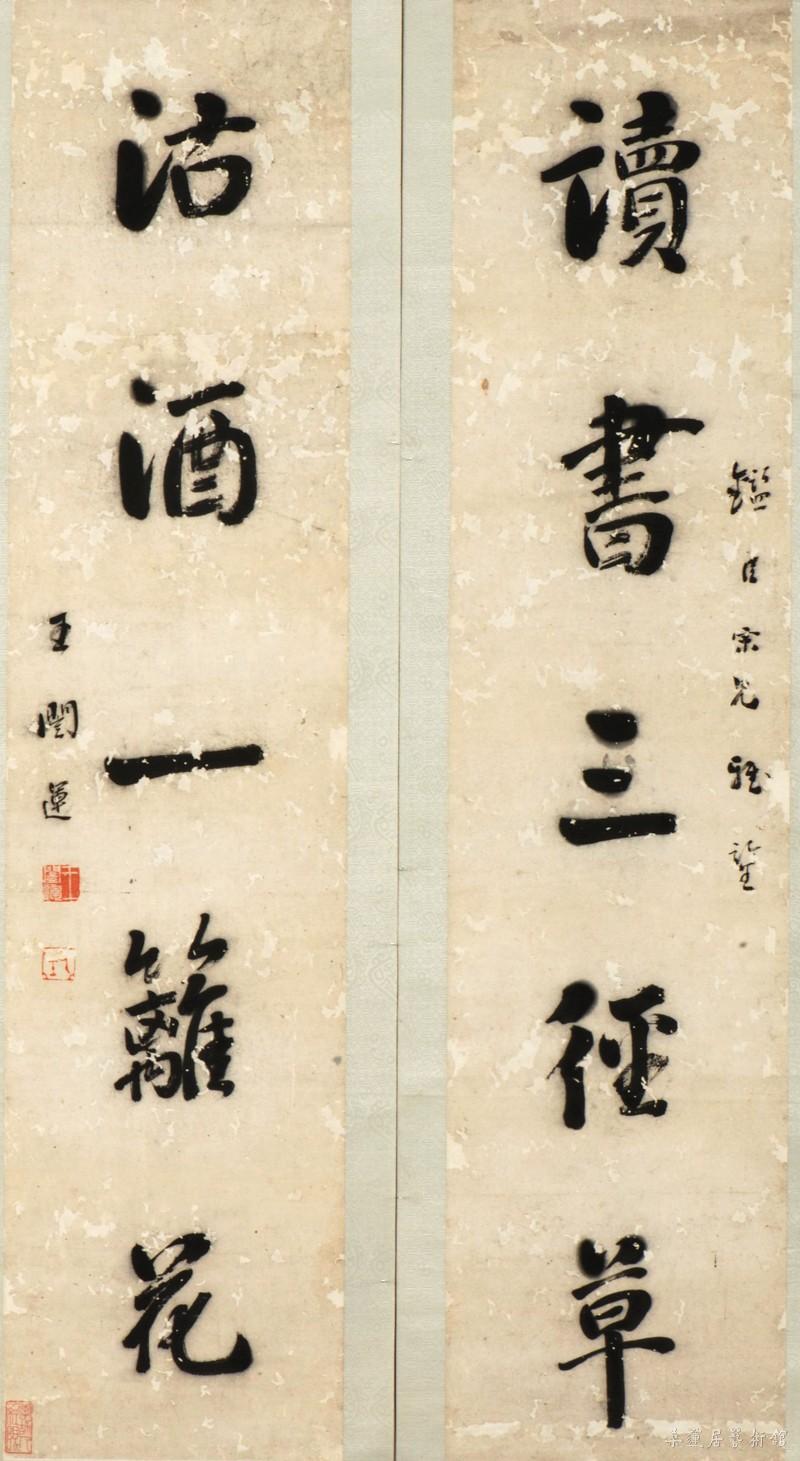

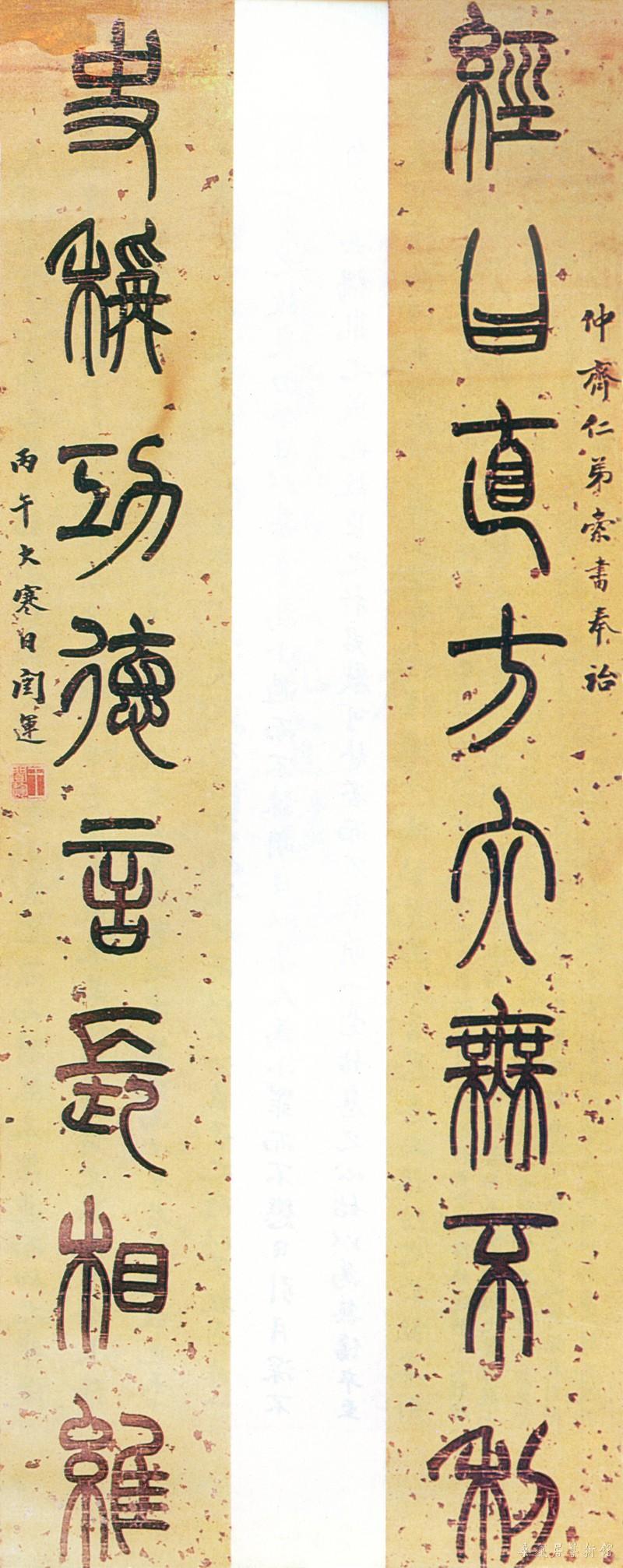

学者以书法为余事,书作虽然真气激荡,若专以技法绳墨之,必有欠缺未尽意处。朱复戡尝谓俞荫甫字俗气,乃师张让三作书斥之云:“曲园本不以字名,然其古气、清气扑人眉宇,非胸中数万卷书焉能如此。有清如袁随园、姚惜抱不以字名,而今珍如拱璧,其故可思矣。”马石屋论书亦执著于技法高下,故《石屋续渖》有“王湘绮不知书法”之论。其略云:“湘绮一生以抄书为日课,数十年不辍,故其耄年犹能作蝇头书,然故不知书也。”与石屋不同,马宗霍更看重境界,《书林藻鉴》云:“先生经术文章,照耀当世,书法其余事耳。顾性喜抄书,日有恒课,自谓平生作字之多,今固无匹,古亦难俦,故其行楷小书,虽似绝不经意,而古泽书气,醰乎有味,于书家外别成一格。”

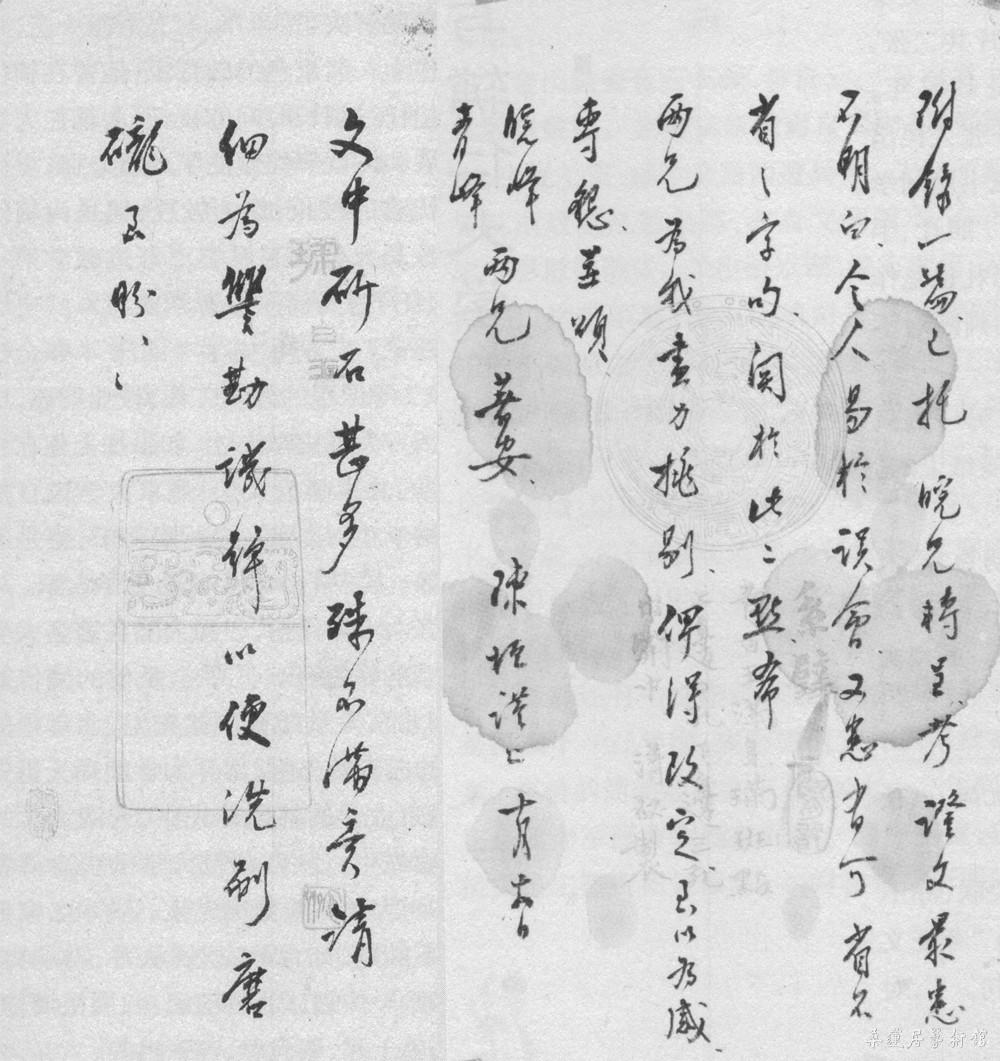

王闿运信札

王闿运行书对联

传说湘绮生时父梦有神人榜其门曰“天开文运”,遂以“闿运”为名,字壬秋,又字壬父。其“壬父”两字小印,颠倒观之则为“文王”,隐喻素王改制。按王湘绮治经承接龚璱人、魏默深之余绪。龚、魏“引公羊义,讥切时政,诋排专制”(梁任公《清代学术概论》),湘绮“专注春秋说民主”(杨皙子《湖南少年歌》),的确是一脉相承者。《清史稿》本传称王尝慨然自叹曰:“我非文人,乃学人也。”实大有深意。钱基博作《近百年湖南学风》,涉及王湘绮,开篇即言“王闿运名满天下,谤满天下”,原因亦在于此。受湘绮学术影响,廖季平有《今古学考》之作,康长素复据之演为《新学伪经考》、《孔子改制考》,皆成为戊戌维新之宣言书。熊秉三挽联最堪为盖棺之论:“楚学离中原以独行,读湘绮全书,直接汩罗大夫,船山遗老;教育先政治以革命,张公羊三世,实启西川弟子,南海名人。”

赞曰:

文翁以后,化蜀功臣。

通经致用,启蒙维新。

滑稽玩世,难掩性真。

负驭龙术,终老学人。

王闿运篆书对联

钱振锽(1875-1944)

钱名山有节操,官刑部主事不过一年,即以父忧去职,清亡不复出,束发作道士装,设帐课徒,以诗书自娱。有诗言志云:“村边纵酒陶元亮,泽畔行吟屈大夫。不要温公入通鉴,自家留得几行书。”名山诗书皆自负,有云:“我以诗事天,不得无诗死。气急言语尽,尚有心在此。”陈石遗阅其蚱蜢行评价云:“曩闻名山为狂士,今乃知其为狷者,狂可伪,狷不可伪也。”

钱名山论书言论多怪异,有谓:“书为心画,原不用手,不得已而用手。手原不用笔,不得已而用笔。由此论之,则手宜著纸,执笔不宜高,豪不宜长,如此则相隔近,不则相隔远矣。书为心,心不可隔,不得已而隔,吾从其近者。不如此,只是弄笔,何心之有。曾闻先辈云,学碑取其清者,若学其模糊不清者,是学石也。然吾更有说,石与文字本属相合,学字固佳,学石则更高。世人矜原拓,以予所见,原拓必带烟火气,必三百年后乃可观耳。岂非岁近则有笔墨痕、斧凿痕,岁远则渐近自然乎。”名山喜短颖硬毫,厌恶长锋,有云:“今之所谓良毫,大抵单薄细长,濡墨便似污烂棉条,软滞拖沓,如御驽骀,策之不前,虽钟王复生,亦难使转纵横,倜傥如志,而收力透纸背之效。每见俗士作书,既怕笔痛,复恐纸痒,轻搦慢移,如捉虫蚁,如玩杂技,以此炫其奇巧,无非自欺。此等书迹,无不偃卧纸上,画如土梗,字如伏尸,生机都尽,遑论气韵。龙跳虎脱之势,何自而出。似此只是做字,非作书也。”名山在日,也曾邀江南大儒之誉,晚来更有寄园弟子谢稚柳大力表彰,然时过境迁,今渐湮没。观此两段言论之全无逻辑,乃知旧思维难适应新时代,宜其学问之不传也。

赞曰:

海上羞客,秉性高疏。

事天惟以诗与书。

戏论待蠲除,澄澈真如,独与神明居。

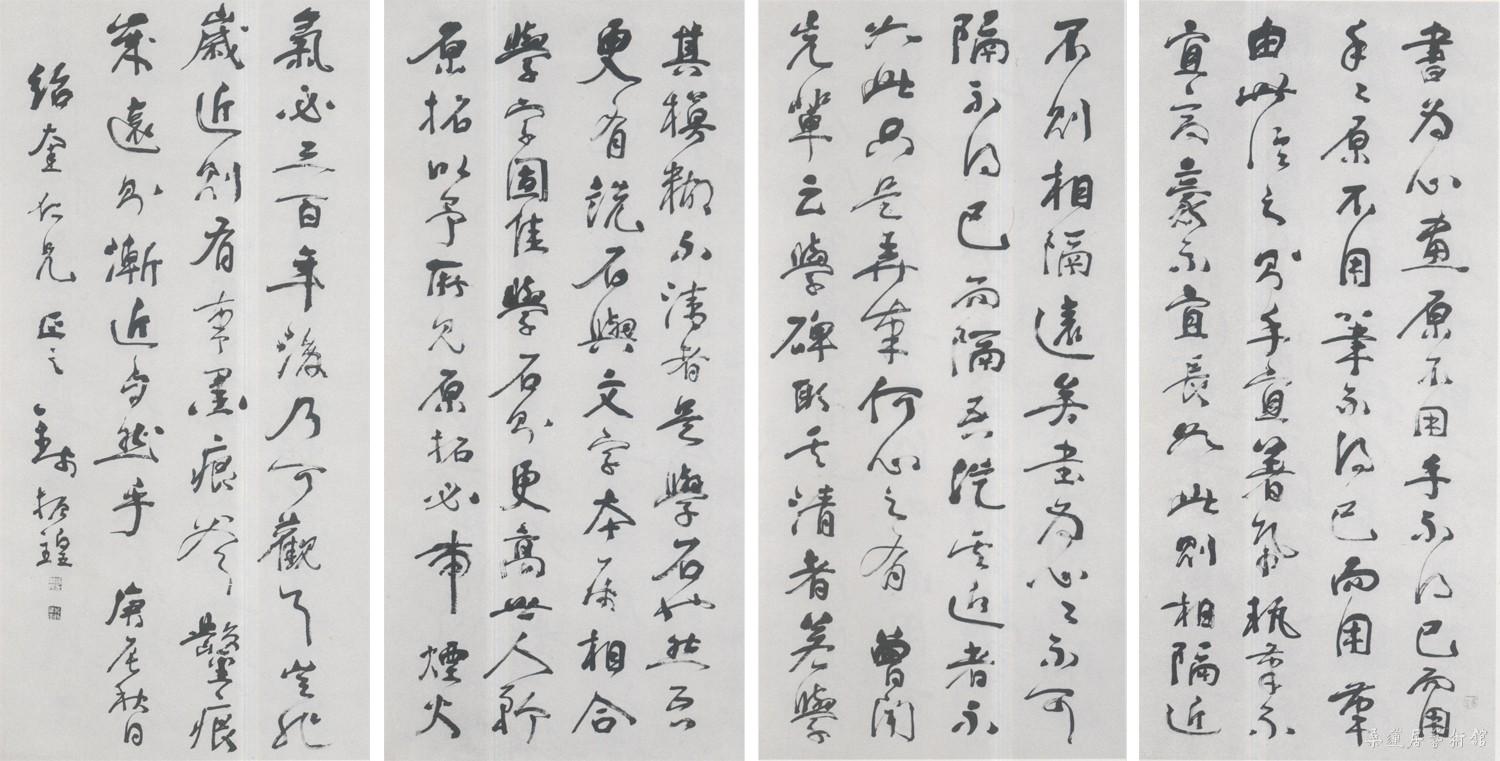

钱振锽行书四屏

柳诒徵(1880-1956)

昔人以道德、事功、文章为三不朽,柳翼谋兴办教育,典守图书,辛勤著述,于兹三者皆有贡献。乙部学问,《中国文化史》、《国史要义》最为体大思精之作,又复擘画经营《学衡》、《国风》、《史地学报》,于新旧学问之间,独张一帜;树育桃李,辗转执教小学、中学、大学,门弟子茅以升、宗白华、向觉明、徐声越、陆维钊、张晓峰、胡宛春、赵斐云,皆称俊彦;保存文献,掌南京龙蟠里国学图书馆,宝惜书籍如爱护头目,编书目,印善本,嘉惠学林非浅,开研究者住馆读书之风气,蔡尚思受益最多。至于游艺,诗文书法皆足名家,印水心《锁闱日录》云:“其作古诗歌,不待思索,振笔直书,有黄河之水天上来之势。至奇妙处,亦精微,亦锤炼,能壮阔,能静穆,有杜陵,有柳州,有长吉,有东坡,可能无所不能。为人书屏幅,瞬息十余纸,或真或草,或篆或隶,信笔狂挥,皆成佳构。”唐圭璋有如梦令题劬堂先生论文集云:“执掌八千翰府,培育英才无数。文化史辉煌,民族精神凝聚。倾慕,倾慕,一代硕儒风度。”

柳诒徵善本书跋

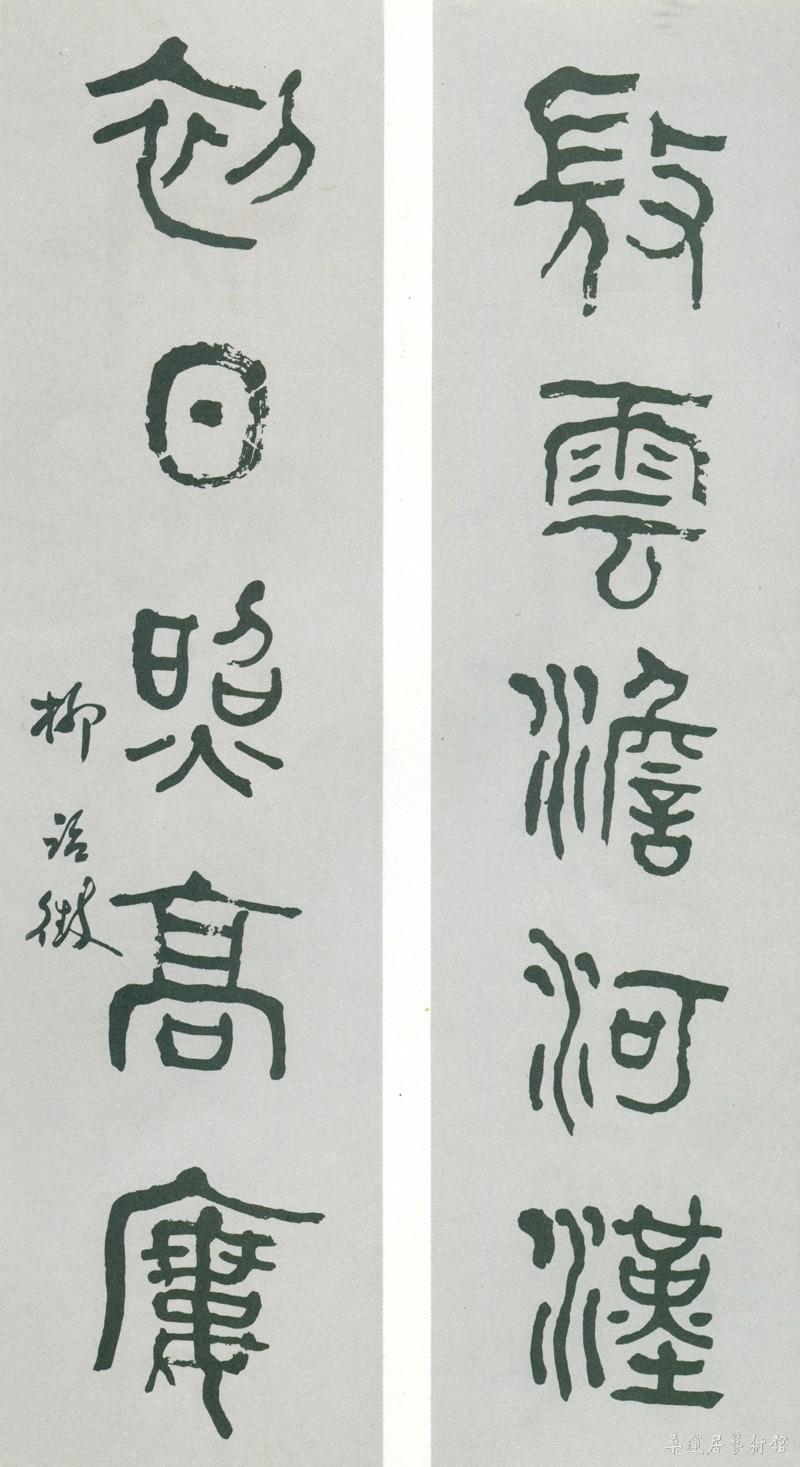

柳诒徵篆书对联

学者书法虽以韵胜,总嫌技拙,而柳翼谋技术精能,比较专业书家,亦无惭色。翼谋髫龄手篆《说文》、《尔雅》,既培植小学功底,亦属于书法训练,汉碑若西狭、石门、尹宙、史晨,临摹皆百数十遍。及长从缪筱珊游,艺风老人不喜魏碑,翼谋遂能深入帖学,小字行书皆中规矩。其后执教两江,受知于李梅庵,更用功北派碑版。作字深恶时流之欹倾侧媚、狂怪怒张,自书端雅而不失刚劲。钱梦苕评其诗歌“端笏敛容,所持者正”,其学术如之,书法如之,行止皆如之。

赞曰:

盋山检书,劬堂说史。

化被东南,选植多士。

襟怀持正守中,挥洒云烟满纸。

老师巨儒,众咸仰止。

陈垣(1880-1971)

学人书法雅意生动,陈援庵最称典范。启元白回忆:老师写信都用花笺纸,一笔似董又似米小字行书,匀称而不潦草,在名家字画上书写题跋,看似潇洒自然,毫不矜持费力,原来也一一精打细算,行款位置,构画恰当,为人写扇,多书自己小条笔记,根据扇骨行格,或长或短,疏密错落,力求天衣无缝。

陈援庵素不以书家自命,或谓援庵书法功力远居元白以上,此固然属无根言论,哗众取宠者,而启元白书法主张,的确有自老师处得来者。援庵反对北碑,以为刀刃镌刻与毛锥书写,差之千里,元白据之演为韵语云:“题记龙门字势雄,就中尤属始平公。学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。”又云“少谈汉魏怕徒劳,简椟摩挲未几遭。岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀。”诗后有小注云:“余学书仅能作真草行书,不懂篆隶。友人有病余少汉魏金石气者,赋此为答,且戏告之曰,所谓金石气者,可译言斧声灯影。以其运笔使转,描摹凿痕,结字纵横,依稀灯影耳。”此元白解嘲之语,尤似援庵夫子自道之辞。

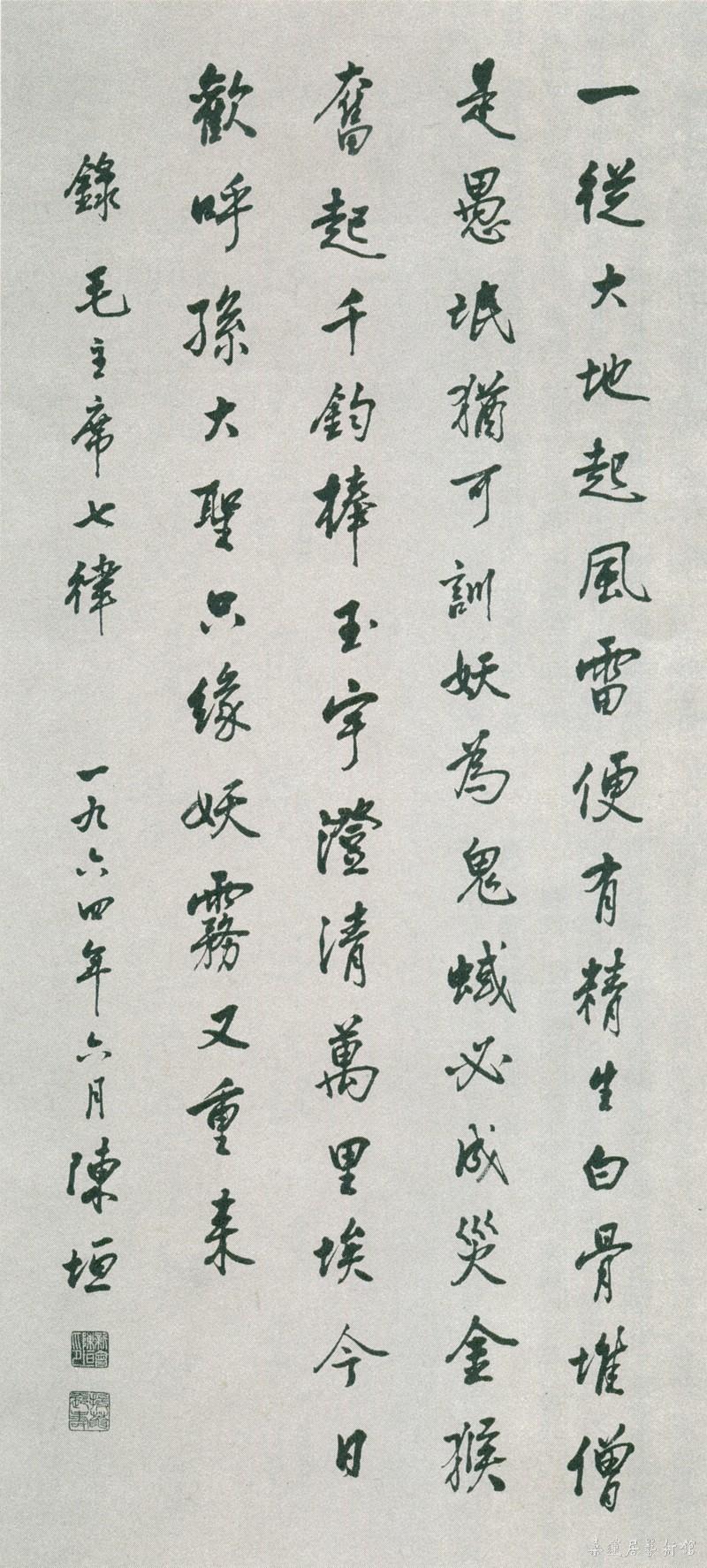

陈垣行书诗轴

陈援庵于启元白有提携之恩,故元白挽陈有句“依函丈卅九年,信有师生同父子”,纪实也。元白晚年为援庵作像赞云:“清季生员,志存革命。学法学医,教育为重。面向标杆,史学居前。亿万青年,品学当先。夙兴夜寐,苦其心志。身出洪流,不颠不踬。世纪新天,师大百年。励耘教泽,永世绵延。”此赞无关援庵书法,今检其《论书绝句》之第九十,合论高邮王怀祖、番禺陈兰甫诗,易番禺为新会,移作援庵赞语。诗后评语:“王怀祖先生手稿函札,所见极多,无意于书,而天真平易,生平学养,具见于点画之间,信乎学者之笔也。”此亦是援庵书法真实写照。

赞曰:

高邮之后有新会,安雅终推学者书。

一代翁刘空作态,几经鸣鼓召吾徒。

陈垣行书信札

王家葵 1966年8月生。字曼石,斋号玉吅,医学博士,成都中医药大学教授。担任中国药学会药学史本草专业委员会副主任委员,中国书法家协会会员,四川省书法家协会理论委员会委员,《中药与临床》杂志副主编。

潜习书法篆刻多年,尤擅章草。近年在中国艺术史领域亦发表多部著作。《近代书林品藻录》(山东画报,2009) 《近代印坛点将录》( 山东画报,2008)《玉雪双清》(重庆出版社,2011)《石头的心事》(新星,2011)《唐趙模集王羲之千字文考鉴》(中华书局,2016)《玉吅读碑》(四川文艺,2016)。

主要学术著作:《陶弘景丛考》(齐鲁书社,2003)、《神农本草经研究》(北京科技,2001)、《真灵位业图校理》(中华书局,2013)《登真隐决辑校》(中华书局,2011)《救荒本草校释与研究》(中医古籍,2006)《中华医学文物图集》(四川人民,2001)《养性延命录校注》(中华书局,2014)等著作,论文若干。国家重点项目《中国道教科学技术史》医学篇作者(科学出版社,2011)

21.超诣 22.飘逸 23.旷达 24.流动

…

©图文来自《近代书林品藻录》,王家葵先生供稿。转载请注明出处。

![]() 一种积极的生活态度

一种积极的生活态度