近代书林品藻录

王家葵 著

/

劲健

曾熙(1861-1930)

曾农髯与李梅庵交称莫逆。在京师日,曾李恒以学业书艺相砥砺。辛亥鼎革,梅庵鬻书沪渎,所入甚厚,不忍见农髯潦倒衡阳,折简招之云:“鬻书为活,如牛力作,亦足致富,安知他日不与欧美豪商大贾埒富乎。髯乎髯乎,吾与子其为牛乎。”农髯既来,梅庵又亲书润例,大力表彰,有云:“衡阳曾季子名熙,湘学士所称子缉先生者也。美须髯,晚自号农髯。长于余六岁,昔年同官京师,同学书。余喜学鼎彝、汉中石门诸刻、刘平国、裴岑、张迁、礼器、郑道昭、爨龙颜之属,自号北宗。季子则学石鼓文、夏承、华山、史晨、太傅、右军、大令,尤好鹤铭、般若,自号南宗以相敌。”曾李相互推美,故李之玉梅花庵与曾之戏海楼弟子亦通谱,同组“曾李同门会”。梅庵之卒先农髯十年,农髯为卜葬南京牛首山玉梅花岭,撰诔辞云:“赤子之心,大人之度。三古舒翔,六经作注。世钦其学,我惜其遇。黄冠草履,岂志之素。有墨皆泪,孤忠谁诉。天阙之山,出云吐雾。灵之游兮,嗟叹行路。”恒言文人相轻,证以曾李风谊,吾不果信。

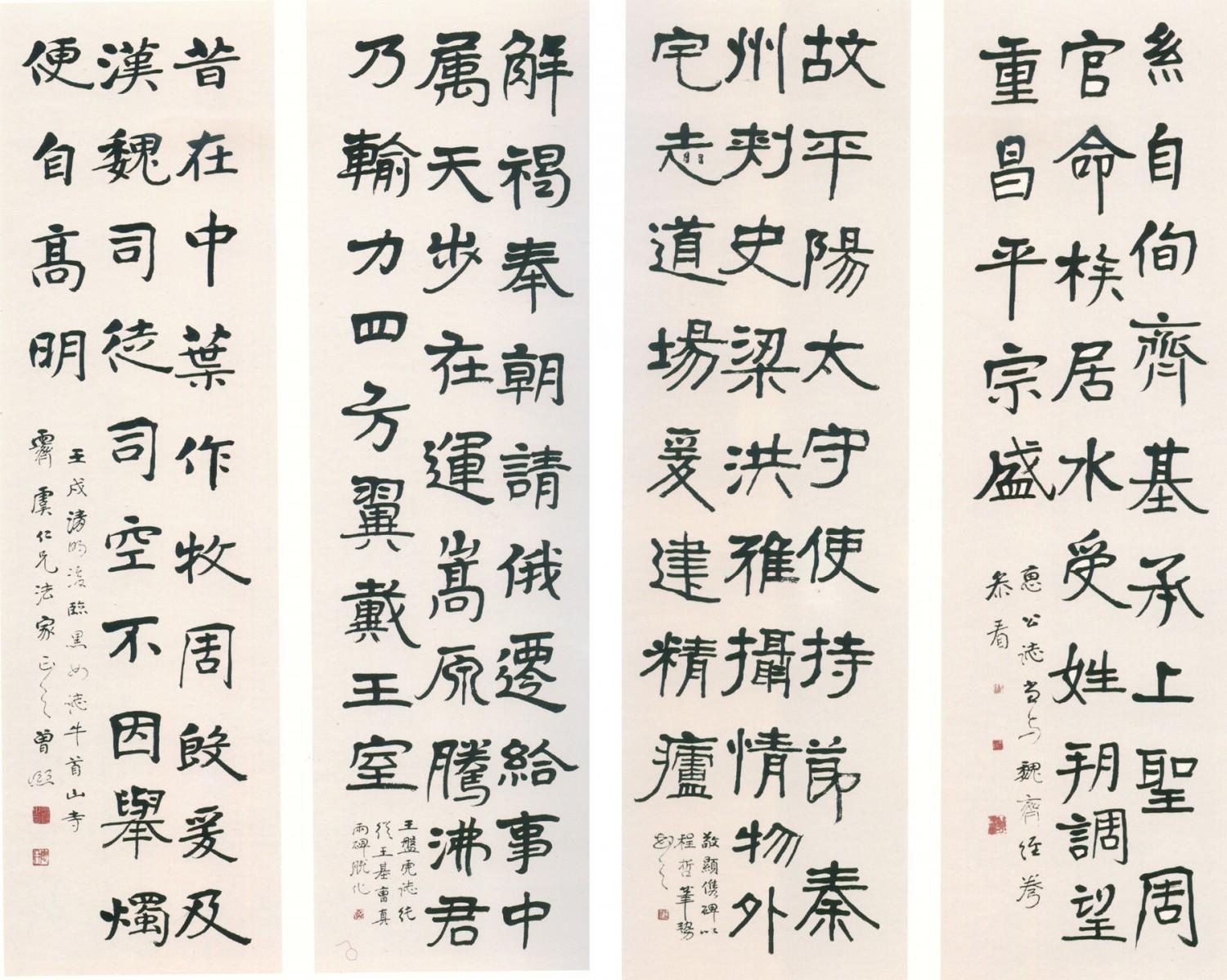

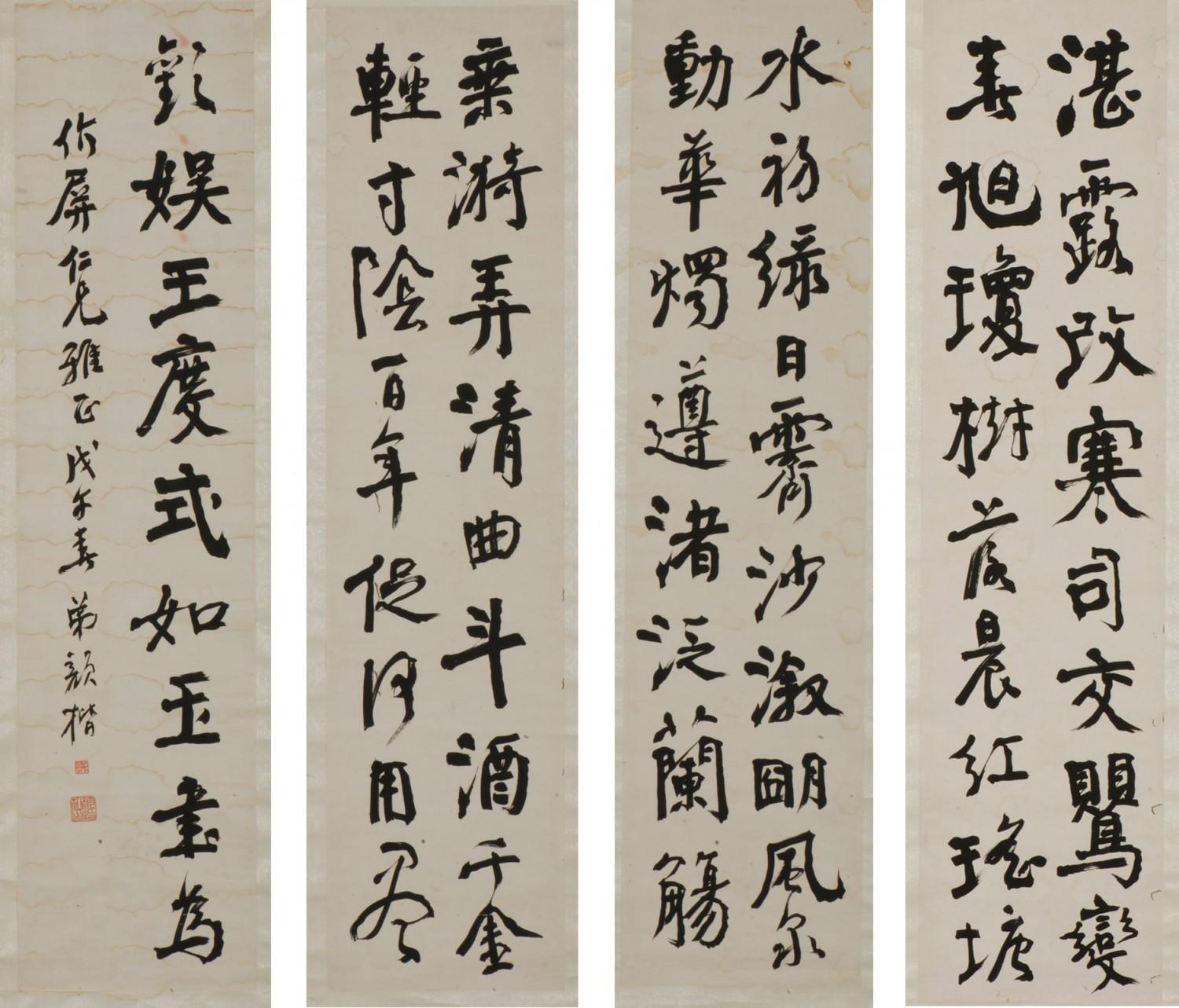

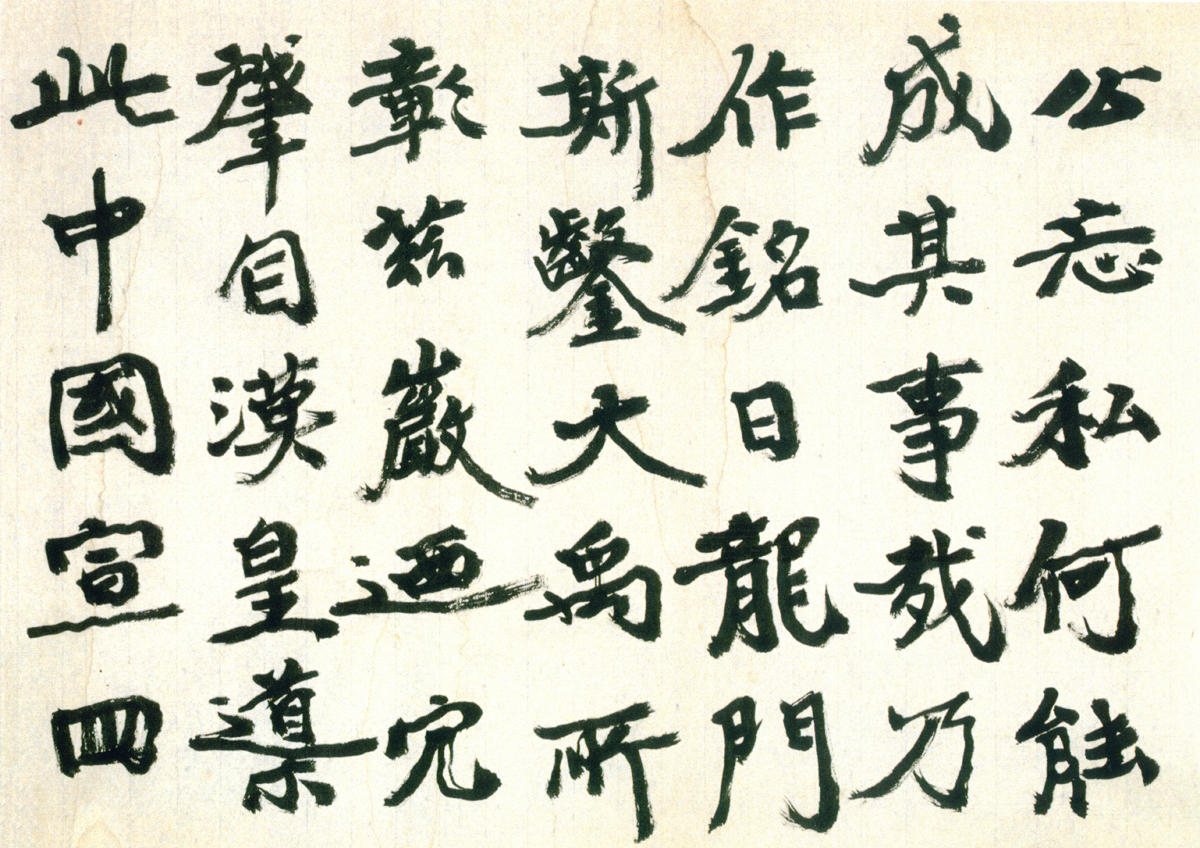

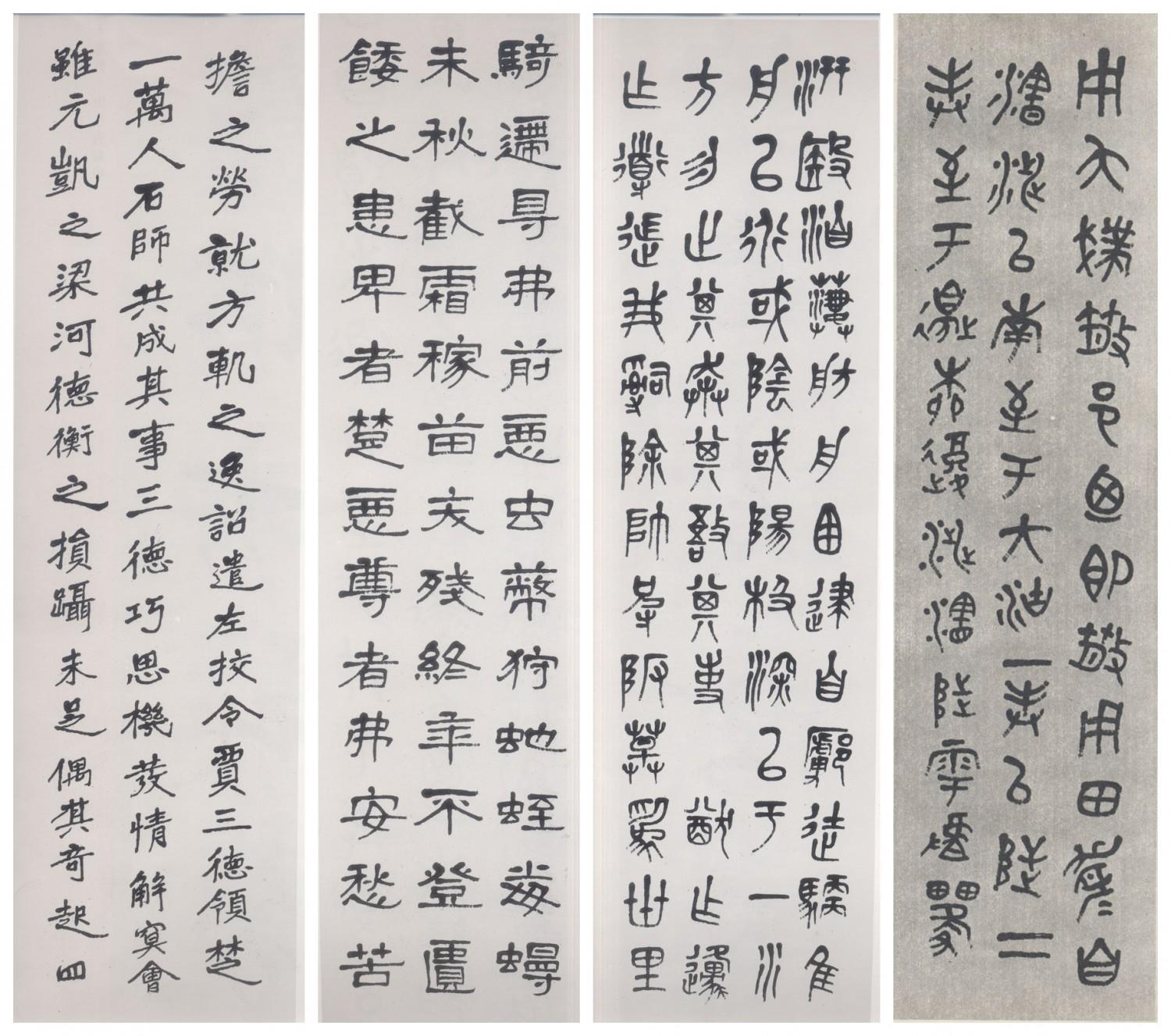

曾熙临碑四屏

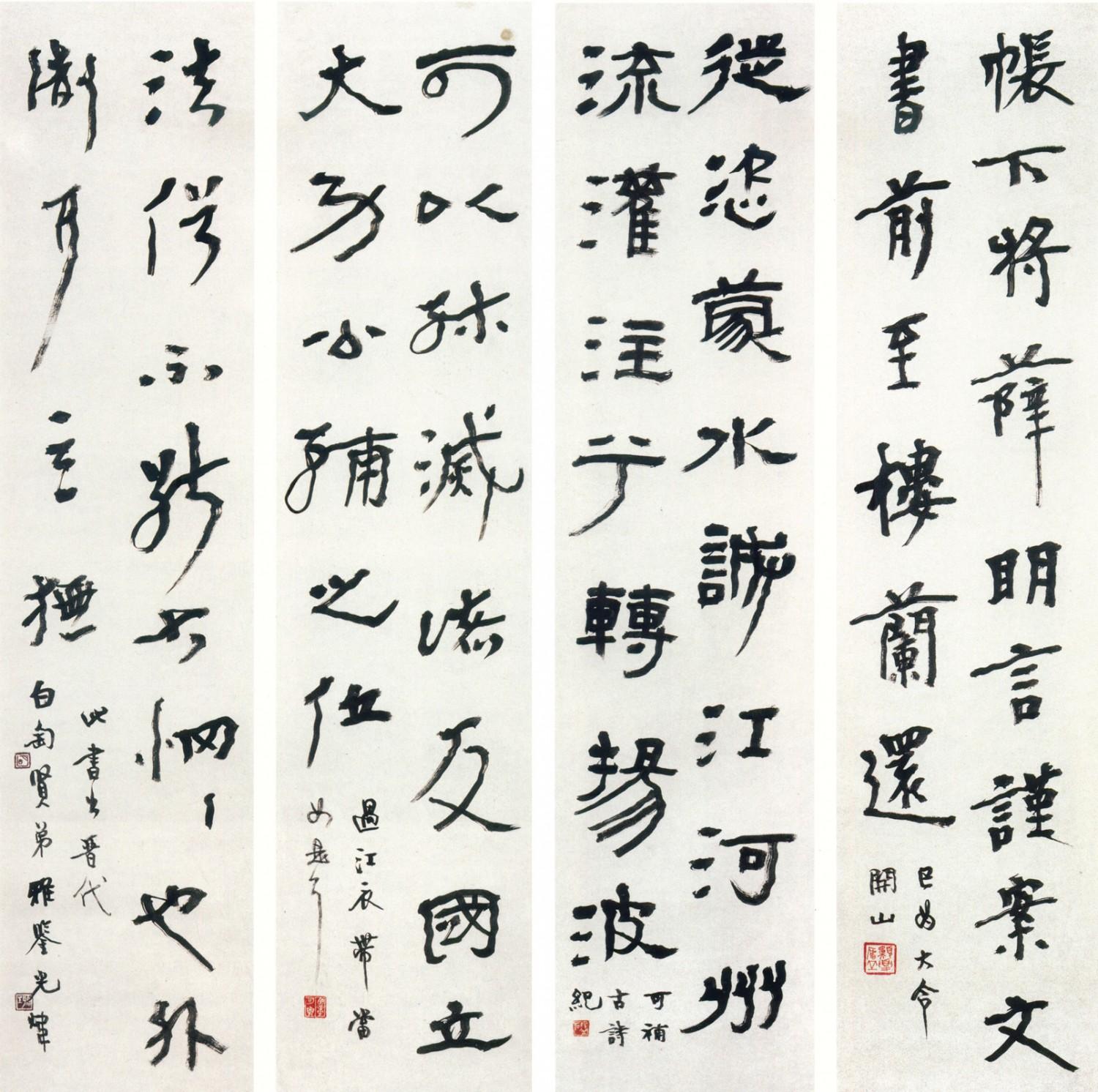

曾农髯书法虽号称南宗,仍是碑体一脉。分书出于华山、夏承,李梅庵推许为今之蔡中郎,康南海则譬之道州何子贞。康云:“农髯于道州为同乡,其八分亦可继美。”真书则以张黑女、瘗鹤铭笔意摹右军黄庭,高雅而不可攀。闲笔作山水,疏淡简远,张大千早年之醉心石涛,即受其影响。曾、李皆享高名,书法亦非恶手,曾农髯力求以碑入帖,取法南派碑刻中圆笔一路,其真书一体,刚劲而不失圆润,较梅庵之一味方整严峻,似略胜一筹。

赞曰:

梅庵戏海,相惜惺惺。

古厚江阴真宰,雅意换鹅黄庭。

伯喈蝯叟,冥会遗型。

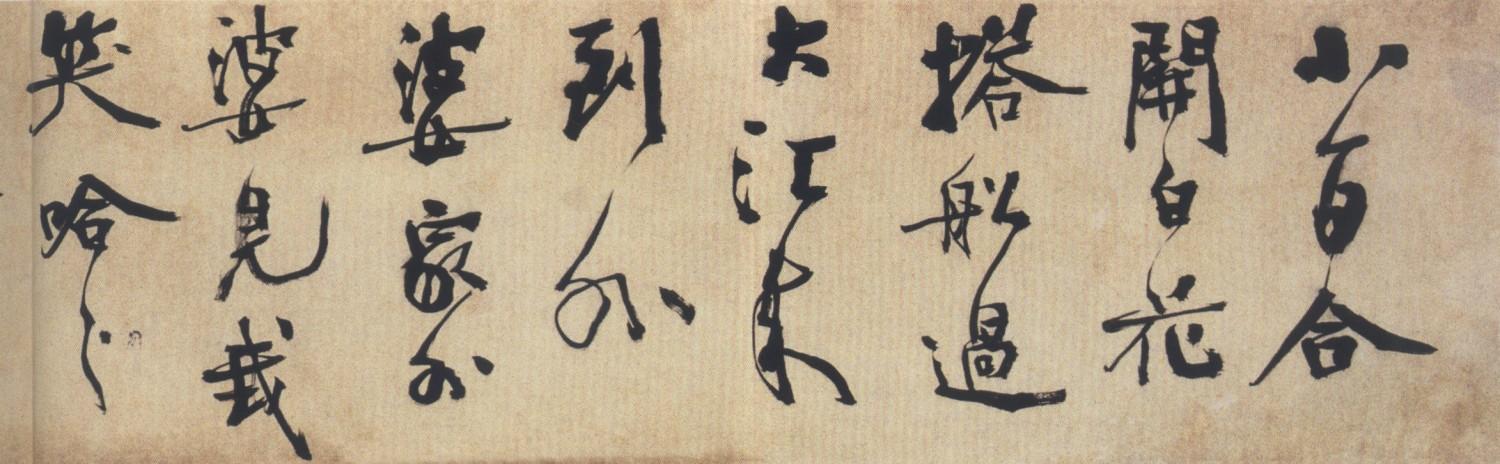

曾熙行书

曾熙瘗鹤铭集联

颜楷(1877-1927)

黄山谷曾惜苏东坡未得返乡社,使后生未能瞻望堂堂。考览近世蜀川艺术家,流寓川外者,多克享大名,其著者如内江张大千、嘉定郭鼎堂、乐至谢啬庵、泸县蒋兆和等。反之,省外名人一旦终老蜀地,则声名渐晦,直至湮没无闻。书画家如长洲顾子远、平湖吴一峰,学者如怀宁徐中舒、溧阳缪彦威莫不如此。至于川产才彦,虽早已蜚声域内,若返川定居,年代稍久,便知者寥寥。成都顾印伯、荣县赵尧生、华阳颜雍耆、江安黄稚荃皆有此遭遇。蜀地之埋没人才竟至于斯,堪发一叹。设若坡老返还乡闾,恐亦难逃宿命。

颜楷行书王融诗

颜雍耆早年侍父游京师,录取南学。翁常熟主试,激赏其才,谓“为南学得一隽士”。复就读衡州东州书院,王湘绮为山长,亦加青眼。光绪甲辰进士,旋负笈日本,专攻法政。归国入翰林院,加侍讲衔。辛亥秋四川保路事起,雍耆任保路同志会干事长,与川督赵尔丰周旋,险遭不测。四川保路运动震动清廷,亦成为武昌首义导火线之一,事见《清史稿》。入民国,雍耆不复过问政治,主持四川法政学堂,培育法律人才。颜雍耆佞佛为居士,出为四川佛教会副会长,乐善好施,与妻邹辛士鬻书画为活,润金十之七用于周济贫乏,三成赡家糊口。雍耆书法亦主北碑。篆隶古厚奇崛,规模何道州;楷书笔意凝重,起笔收锋方正斩截;行书用笔老辣苍劲,骨力雄健,结体奇肆。作字亦喜用涩笔,而使转存流动之势,不似清道人之一味干枯少趣味。雍耆榜书气魄闳肆,成都少城公园内“辛亥秋保路死事纪念碑”,四面出四位书家之手,颜雍耆所题纵逸开张,最称第一。![]()

赞曰:

常熟高弟,湘绮门墙。

保路辛亥,首功武昌。

方驾曾李,犹当雁行。

终焉蜀地,其名未彰。

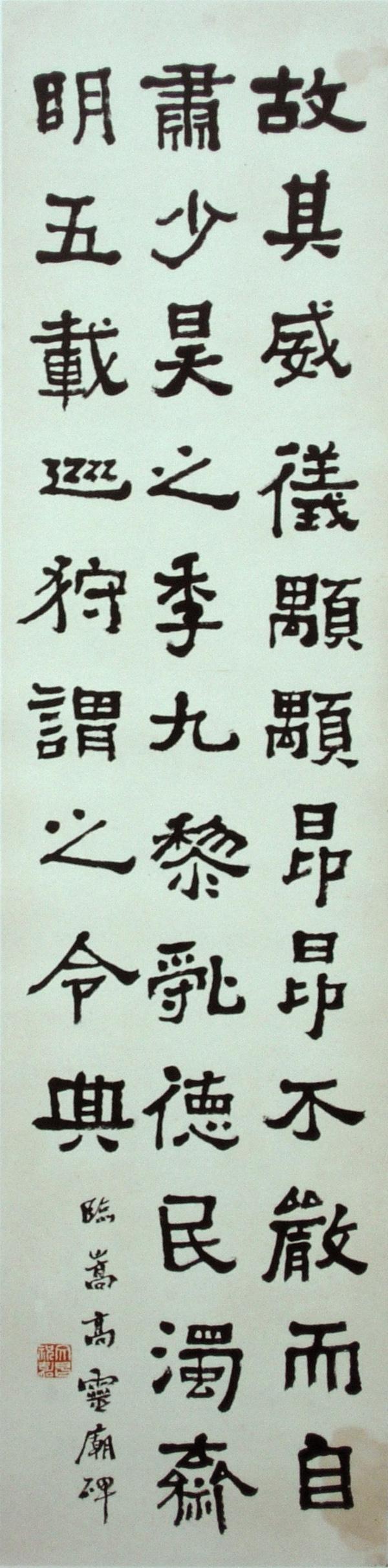

颜楷书保路纪念碑

胡小石(1888-1962)

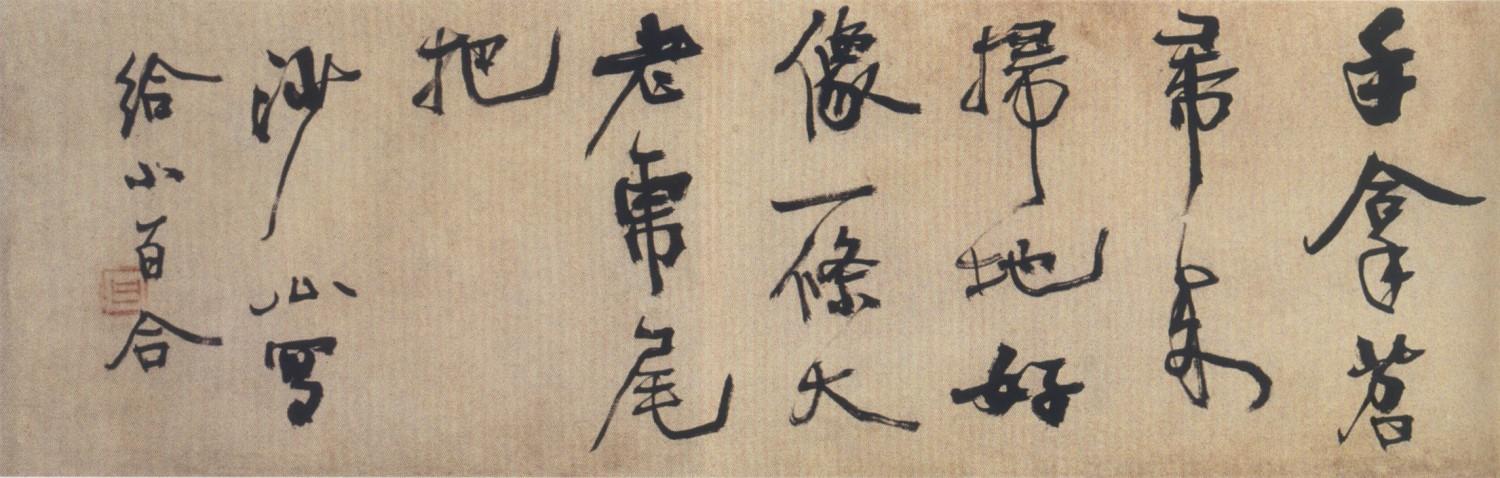

曾、李同门,农髯弟子张大千,梅庵弟子胡小石最称特出。小石毕业两江优级师范学堂农博科,主金陵大学、中央大学、南京大学讲席,于古文字、楚辞最有心得。虽从沈寐叟、陈散原学诗,而不主宋派,坚守唐人壁垒。钱梦苕评其诗作云:“得李瑞清之清俊、沈曾植之瘦硬、陈三立之镵刻,加之融会变通,形成玄思窅想,百锻千炼之独特诗风,尤近孟东野。”寄尧师《四川近百年诗话》选录其抗战流寓蜀中之作多首,如与刘衡如等同听秦淮歌人董莲枝梨花大鼓赋三绝句云:“巴蜀谁言若比邻,江楼邂逅乍眉伸。君看急鼓凄弦里,尽是亡家破国人。”“水阁秦淮镫万星,董娘秋老唱闻铃。郎当此日同为客,夜雨千山忍泪听。”“望乡峡里思江令,念乱桥西遇柳生。桑海徵歌莫辞远,曲中尤有太平声。”最是沉痛。

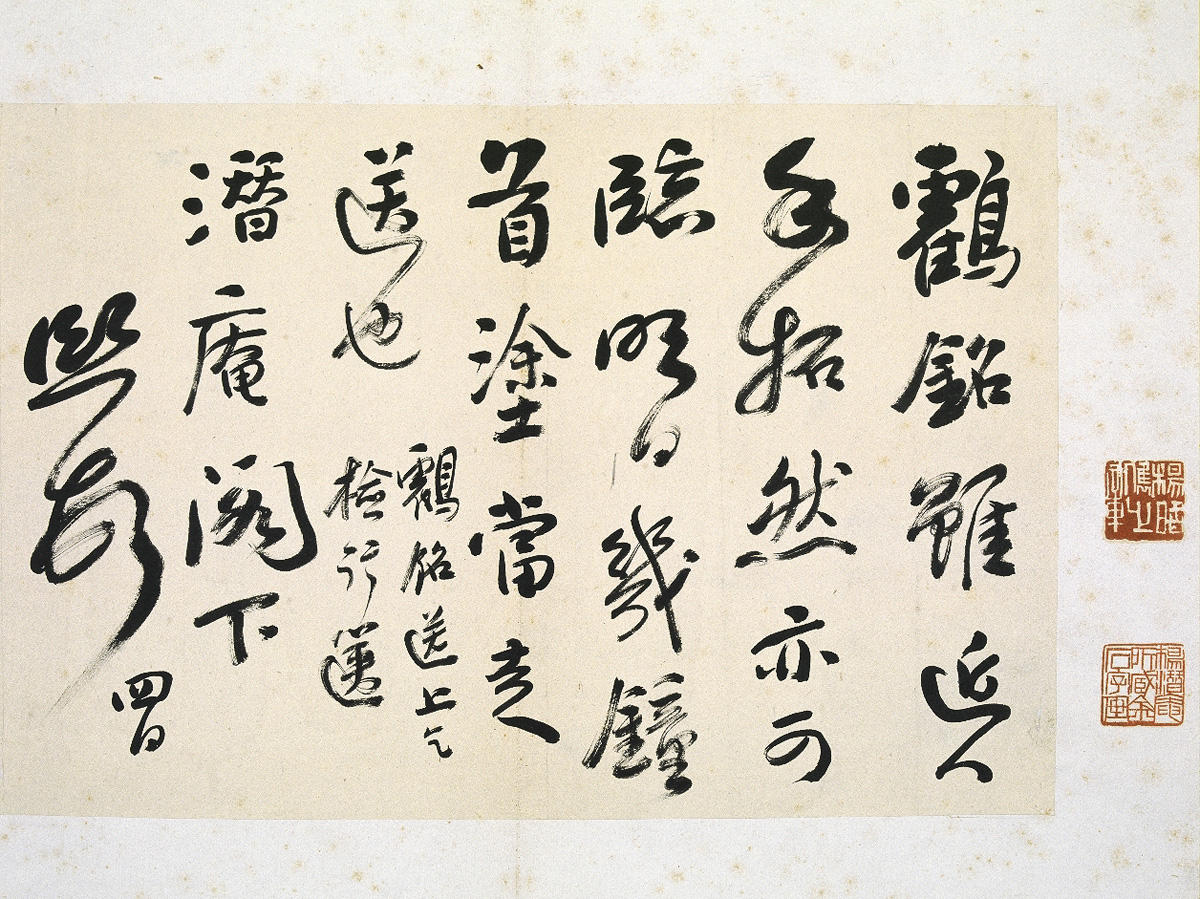

曾农髯作胡小石先生鬻书直例云:“初为书师阿梅,于大小篆隶分,六朝今隶、草隶无不学。既而曰:山阴父子且各立门户。遂取流沙坠简及汉以来断碣荒碑,举世所弃者,穷竟其未发之蕴,而皆以孤峻横逸之气行之。髯尝语阿梅曰:小石书有万马突陈之势,犹能据辔从容,盖六朝之宋董也。或者曰:小石隘,其书矫。髯曰:其隘也,不可及也;其矫也,此其所以卓然能自立也。愿以告世之乞小石书者。”今论小石书法,早年篆隶悉用清道人颤涩之法,所作少有可观者,中岁参用伊汀州、何道州笔意,更复留心隋董美人志与常丑奴志等淳厚之作,结体用黄山谷法,稍有进境。晚年纵笔作草,取精用弘,自成面目,此期书法虽仍渊源李叟,而矫健开张,已非李所能范围者。![]()

赞曰:

学专楚骚,字辨蝌蚪。

妙契山谷,道传李叟。

意同二州,迹兼美丑。

取精用弘,龙腾蛇走。

胡小石行书儿歌

胡小石临书四屏

祝嘉(1899-1995)

余学习书法在1982年,于时参考资料甚少,偶得成都古籍书店重印《书法史》、《书学格言》,如获至宝。自首至尾翻阅一过,虽多数内容懵然未解,而编著者海南文昌祝乙秋先生姓字深入脑海矣。其后未久,《书法报》、《书谱》先后刊载祝翁书学介绍。翁有论著七十种,三百余万言;临摹碑帖百廿品,皆百余回,多者乃至数百通。用力勤,见解精,时论推为包康以后第一人云云。于是景仰之情油然而生。丁丑首夏,自吴中祝嘉书学院邮获《逆耳集》、《书法管窥》、《书法罪言》三种合册,则翁绝笔之作,勒口文字介绍祝翁学术,持论甚平。其略云:祝乙秋论书崇尚周秦汉魏六朝风骨,力倡悬臂中锋、全身力到,阐扬蔡邕疾涩之说,傅山宁拙毋巧之旨,大声疾呼,不遗余力。以矫正时病,丕振书风为己任。书法喜秦汉之质朴,六朝之丑拙,曾精临一百二十多种碑帖,其书真草隶篆俱善,雄强老辣,高古拙厚,举笔横扫,直开胸意,无雕琢之习,无酸腐之气,一如其人。

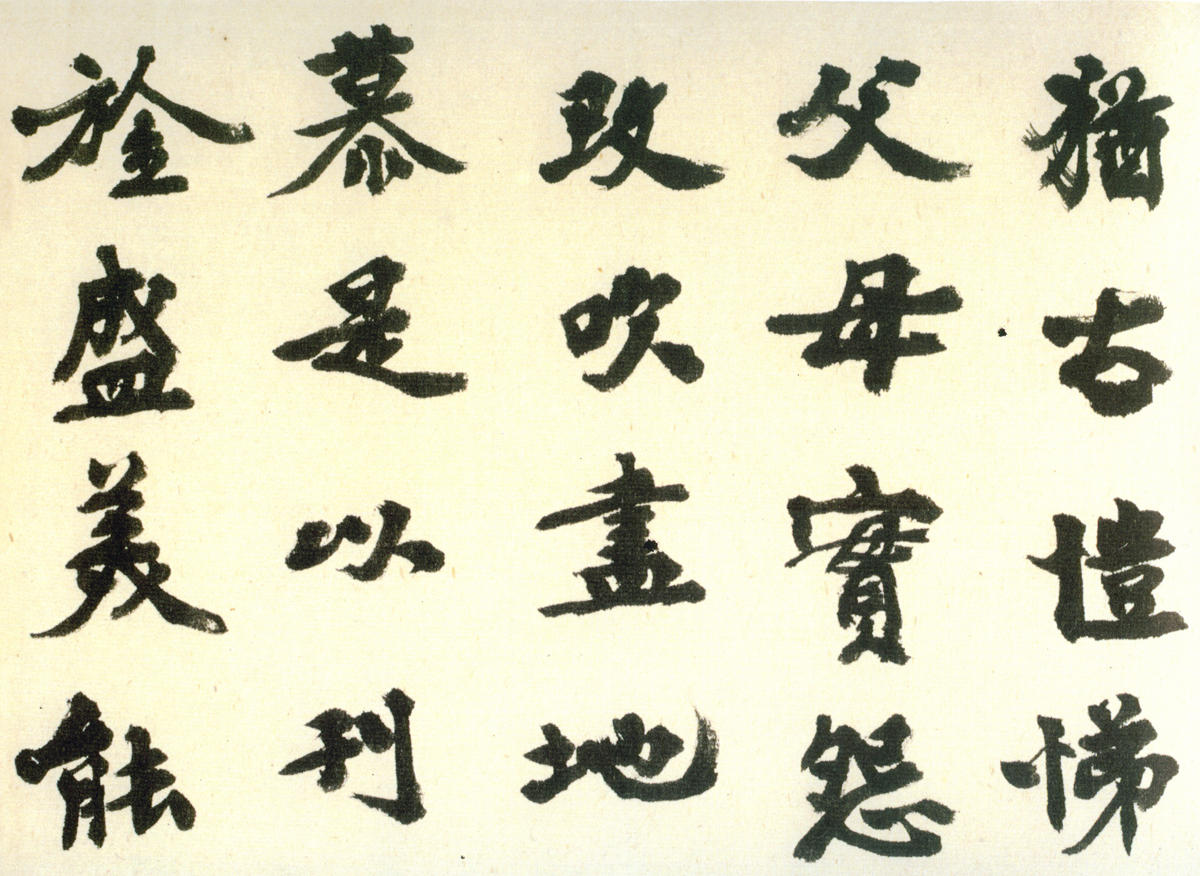

祝嘉临书四种(选二)

祝乙秋书论继承包康而多发扬,于执笔运笔之法见解独到,有执笔四首,屡写付索书者。句云:“两足平开似立时,挺胸直背最相宜。精神抖擞挥毛颖,力尽全身我不疑。”“去来以肘显奇姿,腕指休摇学鲁斯。侧势应宗黄小仲,还师良士管微欹。”“四指相争力要齐,管须握紧且须低。腕平应记掌虚妙,疾涩认清路不迷。”“左手挺开作翼如,须从执笔慎其初。为培腕力来题榜,小字蝇头悬臂书。”包安吴、康南海皆长于理论而拙于实践,祝翁识断固然不及二氏深刻,言论亦缺乏系统,毕竟浸淫于兹垂八十年,技术功夫远出包康之上,其所不及者,在于执著,执著于道,转失道本。

赞曰:

艺海舟楫,济度迷津。

包康而后,称第一人。

中锋悬臂,力聚全身。

顺逆疾涩,矫健绝伦。

笔底千秋事业,胸无半点嚣尘。

萧娴(1902-1997)

女子作书自来便少,而女子不作闺阁秀雅之体,独喜雄强豪放者,从古及今更是寥若星凤。五四运动倡导新文化,提高妇女地位,女子书家渐多,近世作雄浑体者有萧蜕阁、游介眉、周昭怡。周学颜体,乏善可陈。萧与游成就相当,游是胡小石弟子,行辈稍晚,故《品藻录》独取贵筑萧蜕阁一人。

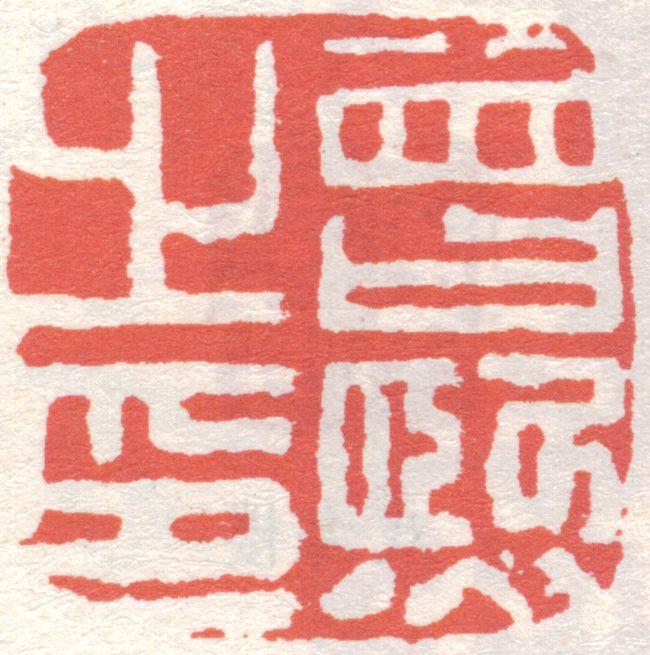

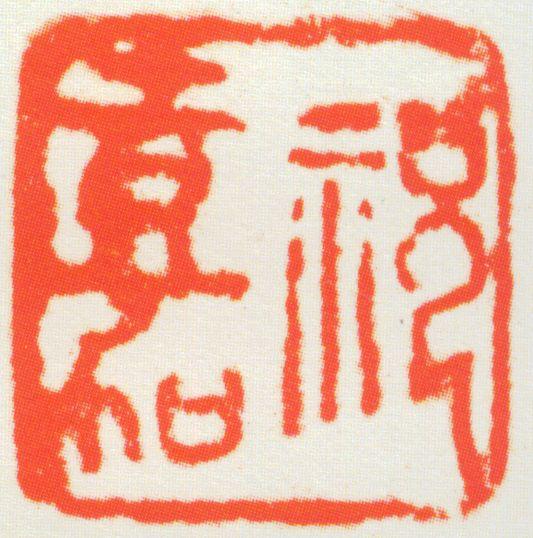

萧蜕阁十三岁时为广州大兴国货公司题额,更书写丈二匹联:“大好河山,四有兆众;新辟世界,十二重楼。”乃得有粤海神童之誉。康南海在简琴斋处获观所临散氏盘,诧为奇才,赠诗云:“笄女萧娴写散盘,雄深苍浑此才难。应惊长老咸避舍,卫管重来主坫坛。”蜕阁作联报之:“大哉南海;撮尔须弥。”南海爱其才思便给,遂引为入室弟子。蜕阁毕生周旋三石一盘,林散之题其石门颂临本有句云:“能从笔法追刀法,圆转自如出性灵。我亦喜临汉隶字,未能如此见精神。” 高二适诗:“忆昔周遭独石桥,闻将大字郁岧峣。卅年老笔纷披在,真见摩崖汉隶超。”“临本堪称夺雪霜,扫除虵蛭稼苗良。高亭未比褒斜道,不得同君榜蜀冈。”萧蜕阁尤喜作榜书,排奡雄放,愈大愈佳,虽稍悖乃师“作榜书须笔墨雍容,以安静简穆为上,雄浑雅健次之,若有意作气势,便是伧父”之旨趣,而襟怀气魄,须眉亦当束手。江苏美术出版社曾影印其书法集,多耄耋以后之作,如非专门说明,孰能看出竟出九十老妪腕底。萧蜕阁亦能操铁笔,常用之“萧娴”白文、“枕琴室主”朱文皆其手镌,深稳厚朴,直入汉人堂奥,惜不多作,故姓字未得列入《点将录》中。![]()

赞曰:

胸中块垒,笔底波澜。

散盘铭颂鼓,圣人叹才难。

须眉齐避舍,卫管主坫坛。

萧娴临三石一盘

王家葵 1966年8月生。字曼石,斋号玉吅,医学博士,成都中医药大学教授。担任中国药学会药学史本草专业委员会副主任委员,中国书法家协会会员,四川省书法家协会理论委员会委员,《中药与临床》杂志副主编。

潜习书法篆刻多年,尤擅章草。近年在中国艺术史领域亦发表多部著作。《近代书林品藻录》(山东画报,2009) 《近代印坛点将录》( 山东画报,2008)《玉雪双清》(重庆出版社,2011)《石头的心事》(新星,2011)《唐趙模集王羲之千字文考鉴》(中华书局,2016)《玉吅读碑》(四川文艺,2016)。

主要学术著作:《陶弘景丛考》(齐鲁书社,2003)、《神农本草经研究》(北京科技,2001)、《真灵位业图校理》(中华书局,2013)《登真隐决辑校》(中华书局,2011)《救荒本草校释与研究》(中医古籍,2006)《中华医学文物图集》(四川人民,2001)《养性延命录校注》(中华书局,2014)等著作,论文若干。国家重点项目《中国道教科学技术史》医学篇作者(科学出版社,2011)

09.绮丽 10.自然 11.含蓄 12.豪放

13.精神 14.缜密 15.疏野 16.清奇

17.委曲 18.实境 19.悲慨 20.形容

21.超诣 22.飘逸 23.旷达 24.流动

…

©图文来自《近代书林品藻录》,王家葵先生供稿。转载请注明出处。

![]() 一种积极的生活态度

一种积极的生活态度